清晨的风裹着松针香钻进衣领时,我正站在天堂公墓的树葬区。李伯蹲在槐树下浇花,塑料壶的水线弯成小弧,渗进土里的声音像谁在轻声说“慢点儿”。不远处的石凳上,张阿姨摸着槐树上的金属牌,指腹蹭过刻着的“阿菊,今年的槐花开得比去年早”,声音轻得像落在花瓣上的雨:“这树是老周走那年种的,现在都能遮半片天了。”

这样的场景,最近几年在天堂公墓越来越常见。从前咨询室里问“有没有双穴墓”的人多,现在推门进来的,常捧着一捧骨灰盒问“能不能种在银杏树下”“花槽里能埋我家小狗的 ashes 吗”。生态葬不是新鲜词,但真正走进普通人的选择里,是因为它终于不再是“省钱的替代方案”,而是变成了“更像TA性格的归处”——就像张阿姨说的:“老周生前爱爬香山,爱捡松塔给孙子做手工,埋在树底下,比挤在水泥格子里舒服。”

天堂公墓的生态葬分了四个类型,价格藏在每一寸自然里。树葬是最受欢迎的——选一棵松、柏或者银杏,把骨灰混着营养土埋在树根旁,树干上挂个刻着名字的金属牌,有的家属会加一句私语,爸爸的酒葫芦,挂在松枝上”。价格大概在2万到5万,取决于树的品种和位置:银杏林靠湖边的位置贵点,因为老周说过“喜欢听湖水拍岸”;松树林深处的便宜些,但能闻到最浓的松针香。花葬更轻盈,把骨灰撒在花槽里,种上月季、百合或者逝者生前爱的绣球,花槽上嵌一块小小的瓷牌,写着“妈妈的围裙,沾着月季香”,价格1.5万到3万。草坪葬是把骨灰盒埋在草坪下,地面立一块和草色差不多的石牌,像给大地戴了枚小徽章,价格3万到6万,适合喜欢开阔的人。最特别的是海葬,把骨灰混进可降解的胶囊里,乘船到渤海湾撒下去,公墓会送一朵白菊,价格要么免费,要么收几百块的船费——很多年轻人选这个,说“TA生前爱旅游,让风带着TA去看更远的海”。

但更让人在意的,是价格背后的“看不见的东西”。比如树葬区的每棵树,公墓都会派专人定期修剪、浇水,不会让杂草盖住金属牌;花葬区的花谢了,会有人帮着换季节的花,比如春天种郁金香,秋天种菊花,保持花槽一直有颜色。还有每年清明的集体追思会,生态葬的家属聚在银杏林里,有人读诗,有人弹吉他,有人把折好的纸船放进湖边的水里——不是那种哭天抢地的仪式,更像一群人一起怀念“那个爱开玩笑的老爸”“那个总把糖藏在枕头底下的奶奶”。就像负责生态葬的王姐说的:“我们卖的不是‘坑位’,是让逝者‘活’在树里、花里、风里的机会,是让家属每次来,都能摸到TA的温度。”

上星期我碰到一对年轻夫妻,刚选了银杏林的树葬位。小伙子摸着树干说:“我妈生前最爱的就是银杏,秋天满树金黄,她总说‘像把阳光摘下来挂在树上’。”姑娘蹲在旁边,把手里的银杏叶夹进笔记本:“价格比传统墓便宜点,但更重要的是,以后我们带孩子来,能说‘这棵树是姥姥,她在给我们遮太阳呢’。”风正好吹过来,银杏叶沙沙响,像谁在轻声说“对呀,我在这儿呢”。

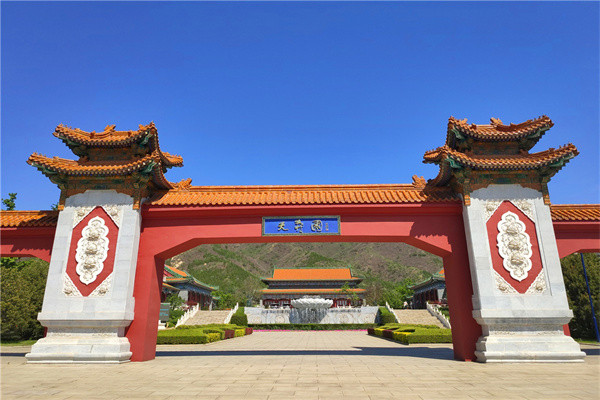

其实生态葬的价格,从来不是“便宜”的代名词,而是“选择”的代名词——选择让逝者回归自然,选择让怀念更有温度,选择把对TA的爱,种进一棵树、开成一朵花、融进一片海。就像天堂公墓门口的标语写的:“最好的告别,是让TA变成你每天都能看见的风景。”而那些写在价格表里的数字