在北京城里住得久了,总觉得连风里都飘着烟火气,可当要给亲人找一处“能听见树叶呼吸”的安歇地时,心里头的念头突然就沉下来——要找个“连思念都能慢下来”的地方。这两年常听人提起万佛华侨陵园,可问起具体在哪儿,大多人只说“在昌平”,再细问就含糊了。其实要找到它,得先把“昌平区崔村镇棉山村”这几个字,轻轻记在心里。

崔村镇在昌平东边,离市区不算远。从北四环走京承高速,四十分钟到崔村出口,下了高速转昌崔路往西,沿途会经过几处搭着塑料棚的草莓园,还有挂着“核桃熟了”牌子的果园。等看到路边立着“棉山村”的蓝色路牌,再往前开两公里,就能看到园区的棕色指示牌——牌上的“万佛华侨陵园”几个字,被太阳晒得有点暖。要是坐公交,昌21路的终点站就是棉山村,下车后顺着村道往西北走,会经过几户种着玉米的人家,风里飘着煮玉米的甜香,再走几百米,就能闻到园区里的松针味。我去年陪邻居张阿姨去的时候,她攥着老伴的照片说:“你看这路两边的银杏叶,跟他生前在阳台种的那棵一样黄。”风一吹,叶子飘在她脚边,倒像老伴在跟她“引路”。

棉山村的名字普通,可万佛华侨陵园的位置,藏着巧思——北靠燕山余脉的小山,山不高,却满是四季常青的柏树,像给园区盖了层软乎乎的绿被子;南边紧挨着京密引水渠,渠水慢悠悠流着,连带着园区的风都软下来。最让人安心的是“万佛”的细节:林荫道旁的石栏上,每块青石头都嵌着一尊汉白玉小佛像,有的闭着眼睛,有的嘴角翘着,每尊都只有手掌大。张阿姨蹲下来摸其中一尊,指腹蹭过佛像的耳朵说:“你叔以前总说,佛像要小才亲切,太大了让人不敢靠近。”原来那些佛像不是摆样子的,是给每个来的人“递个笑脸”——就像村里的老邻居,见了面要拉着你手说“来啦”。

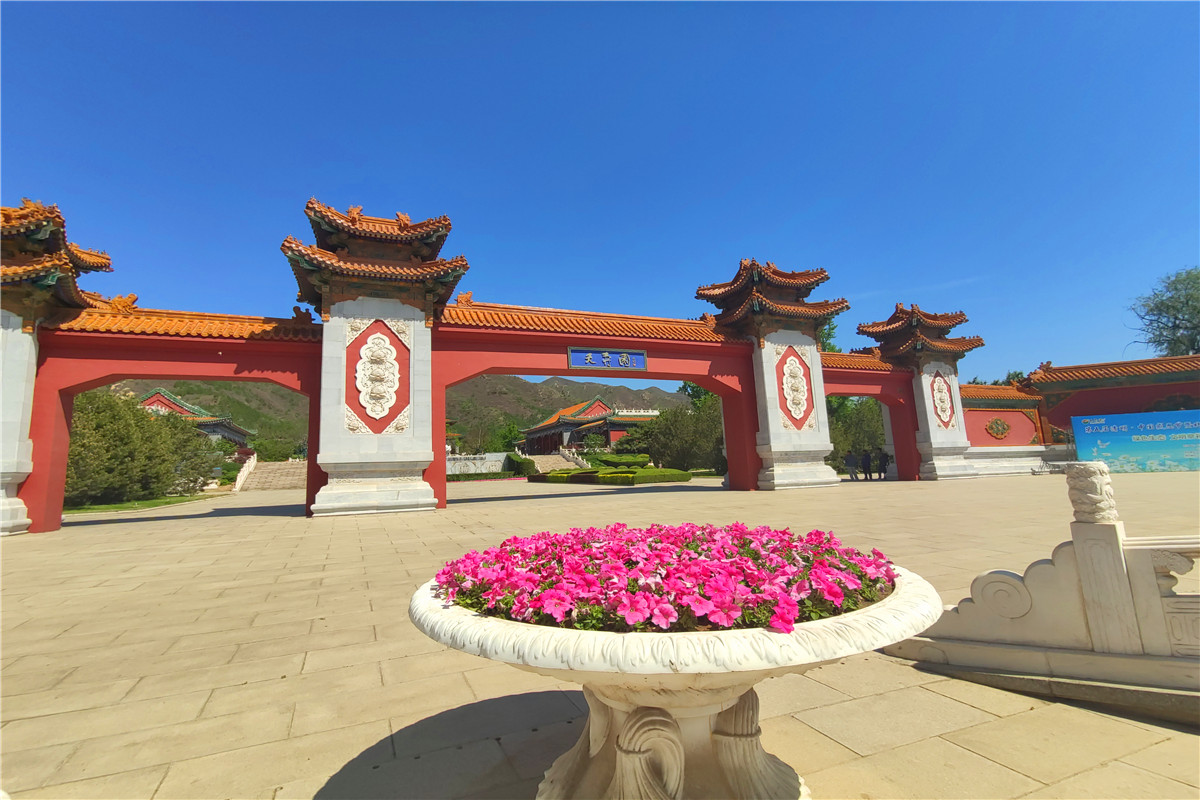

第一次去的人,总容易找错入口。我当初就犯过傻:导航到“棉山村”后,跟着车流往村里开,结果绕到了村民的菜地旁边,差点踩着刚发芽的白菜。后来问了门口的保安大叔才知道,园区入口在村西头的杨树林后面——要顺着“万佛陵园”的红色路标走,穿过那片能遮住阳光的杨树林,等看到红墙黛瓦的门楣,才是真正的入口。大叔笑着说:“好多人急着找,反而错过,其实慢点儿走,闻着松针香就到了。”可不是嘛,思念本来就是慢的,要一步步“找”到心里的地方,才显得金贵。

现在张阿姨常说,她想起老伴,不是想起医院的消毒水味,是想起棉山村路口的银杏叶,是想起园区里那尊笑着的小佛像,是想起渠水“哗啦哗啦”的声音。万佛华侨陵园的地址,从来不是一串冰冷的文字——它是昌崔路上飘着的草莓香,是杨树林里漏下来的阳光,是每尊小佛像手里捧着的温柔。它等着每个带着思念的人,慢下来,顺着松针香走过去,然后轻轻说一句:“我来了,你在这里,真好。”

其实说到底,地址哪里是地址?它是“能找到你的地方”。就像张阿姨每次去,都会在门口的银杏树下站一会儿,摸一摸落在手心里的叶子,说:“你看,这叶子跟去年的一样黄,我顺着它就找到了你。”万佛华侨陵园的地址,藏在昌平的小村子里,藏在树林后面,藏在每一片飘着的银杏叶里——它不是一个“终点”,是“能再见到你的起点”。