我是在秋末的一个午后找到灵山宝塔陵园的。那天风里裹着点桂香,电动车的电量刚好够支撑最后三公里,导航里的女声重复了第三遍“前方路口左转”时,我抬头看见路边立着块青灰色的石碑,上面刻着“灵山宝塔陵园”六个鎏金大字,字缝里落了点银杏叶,像谁特意粘上去的小补丁。停好车往门口走,保安室的大爷抬了抬眼皮:“找亲戚?登记下名字。”笔杆在登记簿上划了道弧线,他又补了句:“里头路滑,踩稳青石板。

灵山宝塔陵园的位置很有意思——它刚好卡在燕郊与三河的交界线上。顺着迎宾路一直往北,过了潮白河大桥的第二个红绿灯右转,再走三百米就是。旁边还有个废弃的老粮站,红砖墙爬满了常春藤,门口的老槐树树洞里塞着孩子们的玻璃弹珠。附近的老住户还叫这儿“塔湾”,说早年间这儿有座土塔,后来拆了建陵园,但名字留了下来。我跟着导航往里面走时,路过一对散步的老夫妻,大爷指着远处的灵山说:“你看那山尖,晴天能看见塔尖儿——原先的土塔就照着那山修的。”

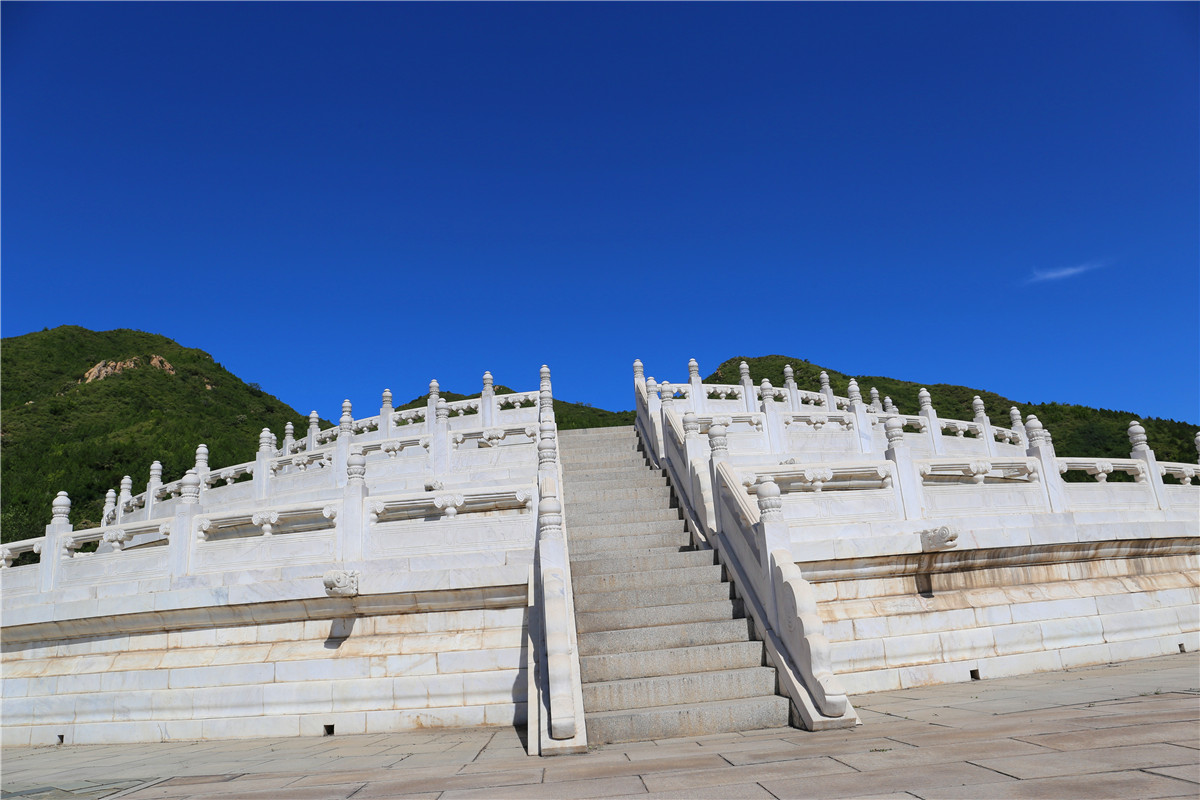

进了门是条青石板路,被来往的脚步磨得发亮。两边的侧柏都有碗口粗,枝桠搭在一起像道绿拱廊。风一吹,松针簌簌落下来,砸在我手背上,凉丝丝的。保洁的张阿姨提着水桶擦栏杆,见我东张西望,笑着指方向:“往东边的银杏林走,第三排第三个,碑前摆着盆多肉的就是。”她的围裙上沾着点草屑,说话时带着股洗衣粉的香味。我顺着她的手看过去,果然见一片金黄的银杏叶里,有盆胖嘟嘟的桃蛋,叶子顶端还泛着红——那是奶奶生前最爱的多肉品种。

蹲在碑前时,我摸了摸碑身的青苔,是雨浇出来的浅绿,像奶奶阳台那盆绿萝的叶子。碑身刻着她的名字,字体是行书,跟去年她教我写毛笔字时说的“要有筋骨”一模一样。风里飘来松针的苦香,远处的灵山笼着层薄雾,潮白河的浪声隐约能听见。我突然想起去年清明,奶奶坐在沙发上织毛衣,阳光照在她银发上像撒了层雪:“等我走了,就选个能看见河的地方。”原来她早就选好了这儿——不是地图上的坐标,是能听见浪声、能闻见松香的“家”。

那天我在碑前坐了很久,直到夕阳把影子拉得很长,落在银杏叶上。路过保安室时,大爷塞给我一盒桂花糕:“上回你奶奶说爱吃,我留了份。”咬一口,甜津津的桂香裹着糯米的软,像奶奶去年清明坐在阳台吃糕时的样子。走出陵园时,风里的桂香更浓了,远处的灵山在夕阳下泛着金,潮白河的浪声越来越清晰。

后来我记过无数遍灵山宝塔陵园的地址——三河市燕郊镇迎宾路108号。但真正刻在心里的,是风里的桂香、青石板的裂痕、张阿姨的指引,还有银杏林里那盆桃蛋。它不是一串冰冷的数字,是奶奶的“能看见河的地方”,是我每次想念时,顺着桂香、顺着浪声就能找到的“家”。现在再去,我不用看导航——往燕郊迎宾路北边开,过了潮白河大桥找老粮站,闻着桂香转个弯,青石板路的那头,就是灵山宝塔陵园。