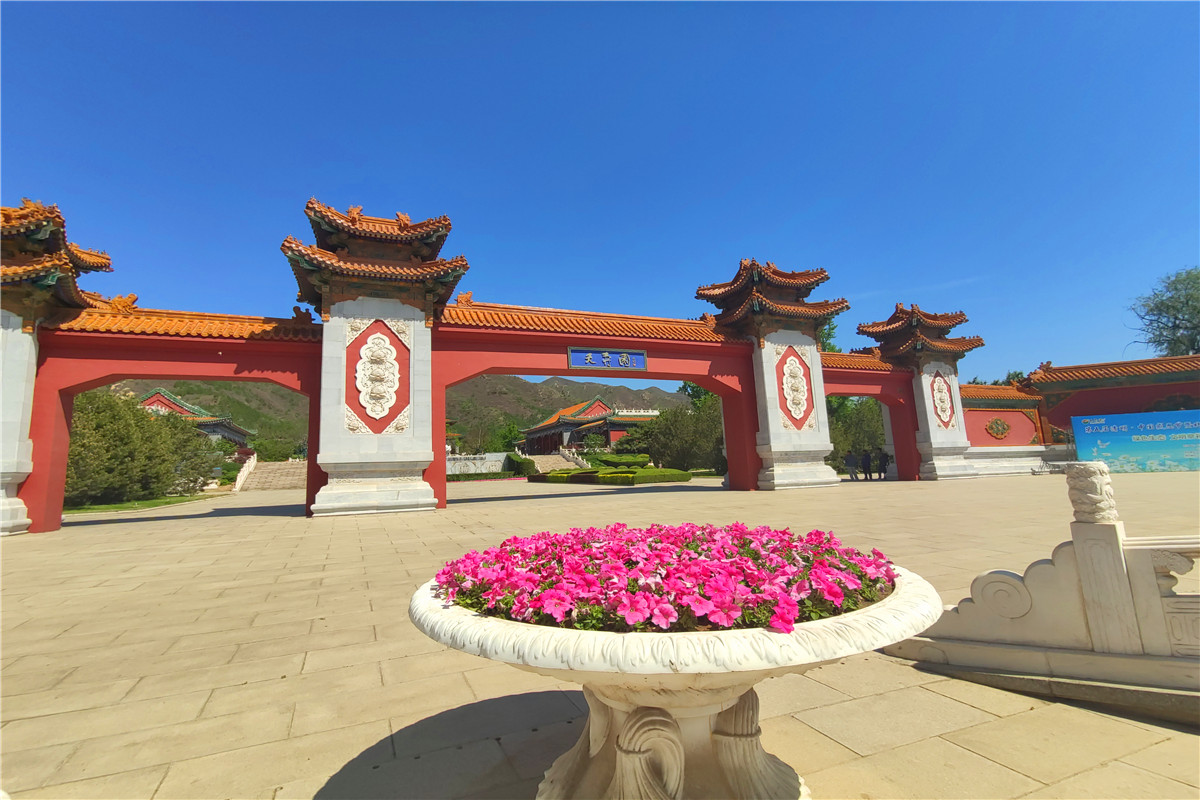

清晨的风裹着梧桐叶的清苦香,我站在天堂公墓的入口石牌下——烫金的“天堂”二字没有想象中肃穆,倒像小区门口的门牌。戴蓝布袖套的阿姨擦着柜台抬头,手里递来一杯温温的陶瓷杯:“姑娘先喝口热的,里面松针多,踩上去软,别摔着。”杯壁的温度透过掌心传进来,像妈妈早上晾在茶几上的白开水。

顺着碎石小径往松鹤区走,两旁的油松把天空剪得碎碎的,松针落了一层,踩上去沙沙响,像踩着去年冬天没扫的雪。第三排墓位的角落摆着个裂了边的瓷碗,里面装着晒干的野菊花,碗沿沾着几点褐色的茶渍——应该是每年清明都带来的,连裂纹都跟去年一样。旁边墓碑上贴着张便签,字迹歪歪扭扭:“妈,今年楼下的桂树开得早,我摘了枝插在你窗台的玻璃罐里,你闻闻。”便签纸是淡粉色的,边缘卷着角,像被风掀过好几次。

走到第五排时,遇到位戴鸭舌帽的老爷爷,正用旧棉布擦墓碑上的照片。照片里的老太太穿蓝布衫,笑得眼睛弯成月牙。“姑娘坐会儿?”他拍了拍身边的石凳,石凳上放着个铝饭盒,里面的糖包还冒着点热气,“小王帮我热的,说天凉,吃冷的胃疼。”小王是这里的管理员,老爷爷说,他记得老太太喜欢茉莉,每星期都帮着浇墓前的那盆花;上次下雨,还帮着把老太太的瓷娃娃裹了层塑料布——瓷娃娃就坐在墓碑旁,透明膜上凝着水珠,像刚被人轻轻擦过。

离开时已近正午,阳光穿过松枝洒在墓碑上,每块石头都泛着暖光。风里飘来一丝茉莉香,应该是老爷爷说的那盆花。我回头望,入口的阿姨还站在柜台前,见我挥手,笑着举起手里的陶瓷杯。风里的梧桐叶又落了几片,我摸着口袋里的便签纸——刚才在松鹤区捡的,上面写着“爸,我考上研究生了”,字里行间的雀跃,像要从纸上跳出来。

天堂公墓不是我想象中冰冷的样子。它像个种满松树的院子,每块墓碑都是一扇门,门后是没说完的话、没吃完的糖包、没晒完的太阳。阿姨说,常有子女来这儿坐会儿,有的带杯茶,有的带本杂志,就像回老房子看看。原来最好的墓地从不是有多贵的石料,而是能让每个来的人都觉得:“我的家人,过得很好。”

风裹着茉莉香掠过耳际,我把手里的陶瓷杯还给阿姨。杯底还留着一点温,像刚才老爷爷说的,“小王的热糖包,比家里的还甜”。