北京的西北郊总藏着几分温柔的机锋,燕山余脉像展开的臂弯,把万佛华侨陵园轻轻拢在昌平区崔村镇的林子里。这里没有冰冷的围墙,没有生硬的指示牌,连风里都裹着松枝的清苦和槐花香——像有人提前把“安心”酿进了土里。

第一次来的人,大多会被“香堂村”这个名字绊一下。没错,陵园就挨着香堂村,村口那棵三百年的老槐树还站着,树洞里塞着孩子们的小纸条,有“奶奶我想你”,有“爸爸我学会骑自行车了”。从老槐树往北约两里地,青灰色的石牌坊立在路口,柱子上的缠枝莲刻得深,雨水浸过的痕迹像泪痕,又像笑容。

进了门,你才懂什么叫“藏风聚气”。北坡是蟒山的余脉,松树林长得密,阳光漏下来像碎金,风穿过的时候,松针沙沙响,像谁在翻一本旧相册。南坡能看见十三陵水库的一角,晴天时水面闪着光,像铺了层碎银子。有次遇见位阿姨,蹲在坟前擦墓碑,她说:“我爸生前爱钓鱼,选这里就是因为能看见水库——你看,那片云下面,就是他以前常去的钓位。”风掀起她的衣角,旁边的野菊晃了晃,像在点头。

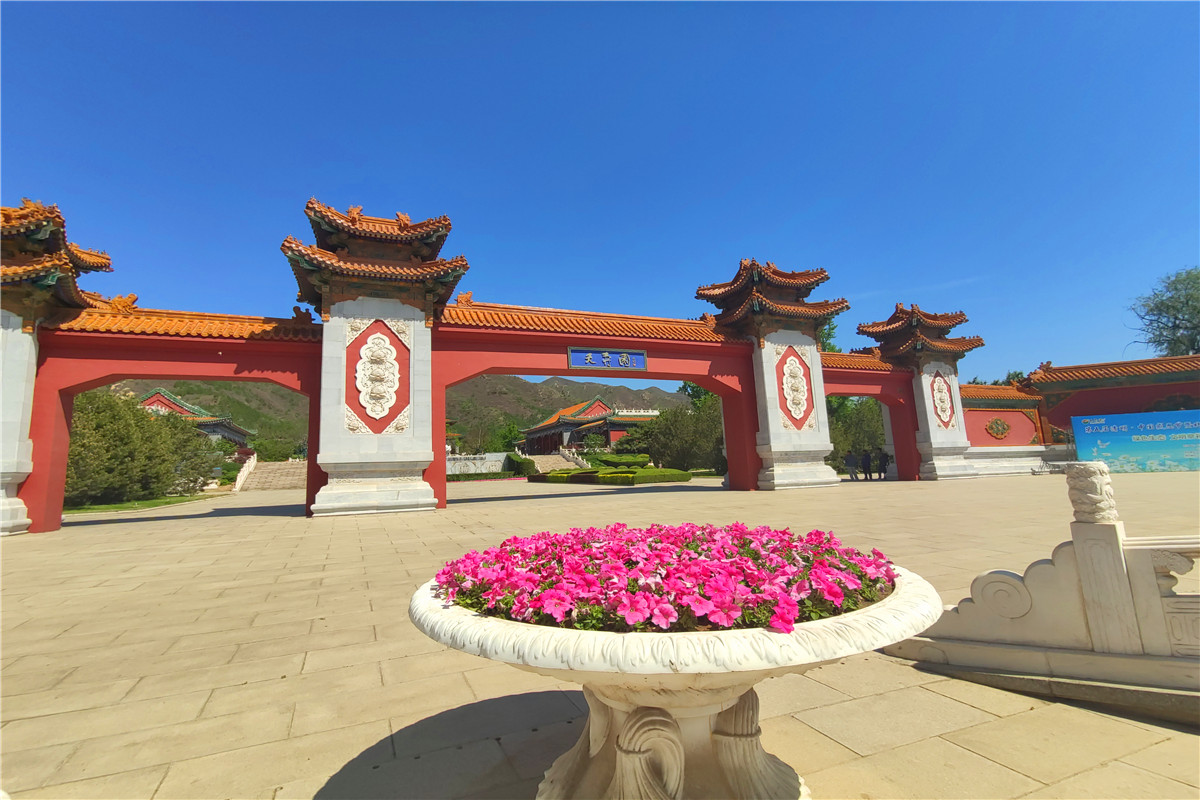

说到怎么来这里,其实不算麻烦。自驾的话,从北五环上清桥出发,沿着京承高速转昌崔路,不到40分钟就能看见石牌坊。路上会经过几个果园,春天是桃花雪,秋天是苹果红,连堵车都变成了温柔的事。如果是公交,坐314路到香堂村站,下来往林子里走,路边的蒲公英举着小伞,走十分钟就能看见红门——铜门环擦得发亮,像在等谁敲门。

有次我遇见个小伙子,背着包跑得气喘吁吁,问我“是不是到了”。我说:“闻见松花香没?闻见了就到了。”他吸了吸鼻子,笑了:“我妈以前在老家种松树,说松花香是‘回家的味道’。”那一刻我突然明白,万佛华侨陵园的位置,从来不是地图上的经纬度——是松花香里的乡愁,是水库波光里的回忆,是所有没说出口的“我想你”,都能找到地方安放。

中国人选墓地,讲究“藏风聚气”,可更讲究的,是“有情”。万佛华侨陵园的位置,刚好占了这份“有情”——山是暖的,松枝会说话;水是活的,波光会递话;连旁边的村子都有烟火气,卖豆浆的阿姨会笑着说“又来看你爸啦”,卖水果的大爷会递个苹果:“给你妈带个,她以前爱啃脆的。”

清明那天,我看见一群孩子在陵园门口放风筝,风筝线拽得笔直,像在和天上的人拉家常。旁边的老人摸着风筝线,说:“以前觉得陵园是冷的,现在才懂,有思念的地方,风都是暖的。”风确实暖,吹得我鼻尖发痒,闻见松花香,闻见槐花香,闻见所有没说出口的思念,都沉进了这方土地里。

万佛华侨陵园的位置,不是一个地址,是思念的锚点。就像那位阿姨说的:“我爸在这里,能看见水库,能闻见松花香,能听见村子里的狗叫——这样的地方,才是家啊。”风又吹过来,松枝晃了晃,我看见阳光漏下来,落在墓碑上,落在野菊上,落在所有未完成的故事里,成了最温柔的结局。