清晨六点半的八王坟东公交站,风里裹着秋末的凉,张阿姨攥着皱巴巴的陵园预约单,目光扫过站牌上"潮白陵园专线"的蓝色标识——这是她第三次坐这趟车,却仍像第一次那样,盯着"便民祭扫专线"几个字发怔。旁边卖煎饼的大姐笑着招呼:"阿姨又来啦?那车准点,再等两分钟就到。

王师傅踩着点把车停稳,透过挡风玻璃看见张阿姨,隔窗就挥了挥手:"阿姨快上来,靠窗第三排还留着您的位置。"他开这趟专线三年,熟得能叫出一半常客的名字。"早6点半从这儿发,晚4点从陵园返回,中间不停站,走京通快速的公交专用道,全程40分钟准到。"王师傅一边帮张阿姨扶稳扶手一边说,"以前家属自己开车,堵在国贸桥能急出一头汗,现在专线快得很——上周有个阿姨说,比她儿子开车还省半小时。"

车厢里飘着淡淡的艾草香,是车队特意在每个座位旁放的香包,说能压一压"心头的闷"。后排的李大爷抱着一束带露的白菊,花茎上缠着浅蓝丝带,旁边的周阿姨主动帮他把花束固定在座椅背上:"我上次抱这么大的花,晃得花瓣掉了一地,用安全带缠一下稳当。"李大爷搓着手笑:"我儿子在上海,没法回来,我替他看看老伴。这专线好啊,不用挤地铁转三次车,也不用找停车费——上次我自己开车来,绕了三圈才找到车位,累得腰都直不起来。"旁边的陈阿姨接话:"我家姑娘要送我,我偏不——车上都是同路的人,聊聊心里舒服。上次我跟周姐聊了一路,她老伴跟我老伴是同一年走的,我俩现在还经常约着一起坐这趟车。"

车过了通顺路,窗外的高楼变成成排的白杨树,叶子在风里沙沙响。张阿姨摸着口袋里的桂花糕——是昨天孙女塞给她的,说要给"太姥姥"带一块。她想起去年第一次坐这趟车,因为找不到预约入口急得直哭,是王师傅把她领到调度室,找陈姐帮忙查信息,还递了一杯温温水:"阿姨别急,咱们一步一步来。"后来她才知道,调度室里备着糖块、雨伞、应急药品,甚至还有本"陵园导览手册"——是陈姐用休息时间整理的,标着各个墓碑区的位置和最短路线,页边都翻得起了毛。

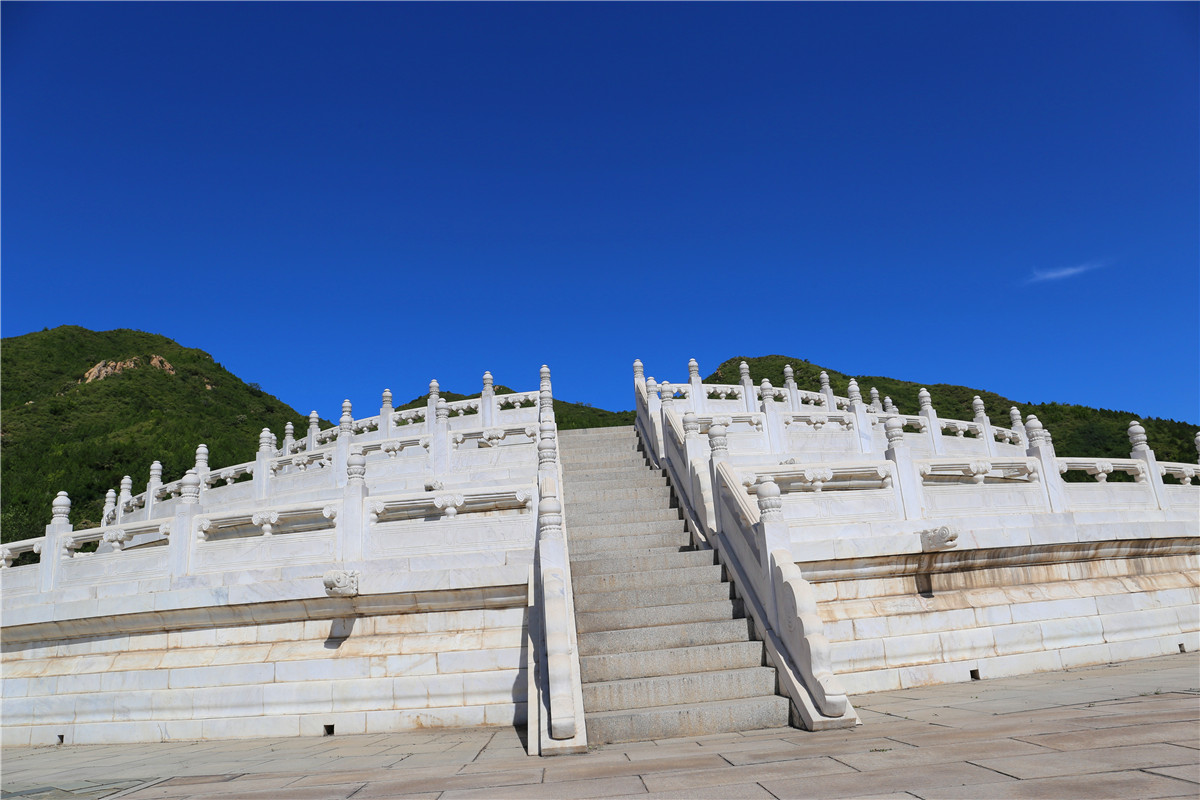

"潮白陵园到了,请带好随身物品下车。"广播里的声音很轻,像怕惊碎了什么。张阿姨攥着桂花糕下了车,回头望了眼车身——"潮白陵园便民专线"的红色字样在阳光下泛着暖光。风里飘来陵园里的桂花香,她沿着石径往里走,路过一棵大槐树,想起上周坐这趟车时,周阿姨指给她看:"那棵树是清明时乘客凑钱种的,说给故人遮遮凉。"

王师傅靠在车门上抽烟,看着乘客们慢慢走进陵园,烟圈在风里散得很慢。他想起上周有个小伙子,第一次来祭扫,捧着照片哭着问"3区12排怎么走",全车人都帮着出主意,最后是王师傅陪他找了20分钟,直到看见那块刻着"爱妻林晓梅"的墓碑。小伙子擦着眼泪说:"谢谢师傅,我以为自己要找一上午。"王师傅拍了拍他的肩膀:"没事,我们都熟。"

夕阳把陵园的影子拉得很长,王师傅发动汽车准备返程。车厢里的艾草香还在,座椅上留着乘客的温度,车窗外的白杨树还在沙沙响。这趟车,载着思念去,带着温暖回——它不是冰冷的运输工具,是根"连心线":连接着活人与故人,连接着陌生人之间的善意,连接着城市里最柔软的牵挂。

张阿姨蹲在墓碑前,把桂花糕轻轻放在石台上,又摸了摸墓碑上的照片——照片里的老太太笑着,