清晨六点半的风里还裹着些凉,万佛华侨陵园的蓝色班车准时停在10号线芍药居站B口。司机王师傅抹了把方向盘上的浮灰,抬头往路口望——昨天下午接的张淑兰阿姨说,今早要带孙子来看老伴,怕找不到地铁口,他特意在仪表盘上贴了张便签,写着"张阿姨,穿红外套"。

五分钟后,穿红外套的阿姨牵着个戴红领巾的小男孩跑过来,王师傅赶紧推开车门:"阿姨慢点儿,台阶有点高。"小男孩攥着一束小苍兰,往车厢里探了探——靠门的座位上摆着个暖手宝,是王师傅提前插电捂热的,"奶奶说爷爷怕冷,这个给爷爷带的?"小男孩点头,王师傅笑着把暖手宝往他怀里塞了塞:"先捂着,到了再给爷爷。"

这辆车的路线像根串起思念的线。从芍药居到陵园的18公里路上,会经过三个老社区——亚运村的安慧里、望京的西园、中关村的黄庄,都是跟着儿女来北京的老人常住的地方。王师傅开了五年班车,闭着眼都能数出每个站点的"老熟人":住安慧里的李建国叔叔总坐前排,说能看见前面的树;西园的陈阿姨每次都带一盒桂花糕,要分给车厢里的人,说"我家老周以前爱做这个";黄庄的赵大爷会提前站在路口等,手里攥着份当天的报纸,说要读给老伴听。

车厢里的细节都是"攒"出来的。夏天扶手旁挂着绿豆汤,是陵园食堂早上熬的,凉丝丝的;冬天座位上铺着绒垫,是保洁阿姨用旧毛衣改的;门边上的小抽屉里,放着创可贴、晕车药、雨伞——上个月有位阿姨下车时摔了一跤,王师傅赶紧翻出创可贴,后来就把这些东西常驻在了车上。有次下暴雨,一位妈妈抱着孩子来,王师傅把自己的雨衣裹在孩子身上,自己淋着雨跑过去开陵园的大门,后来那位妈妈特意送了盒手工饼干,说"你们的车比出租车还贴心"。

下午四点的末班车最安静。常有家属坐在后排,攥着从墓前捡的银杏叶,望着窗外的树影发呆。上周有位穿黑裙子的姑娘,上车时眼睛红红的,王师傅没说话,把车厢的灯调暗了点,递过去一瓶温矿泉水——姑娘接过水,小声说:"我妈以前总说,等我结婚要坐这辆车来接她,....."王师傅轻轻拍了拍座椅背:"阿姨肯定能看见,你穿婚纱的样子。"

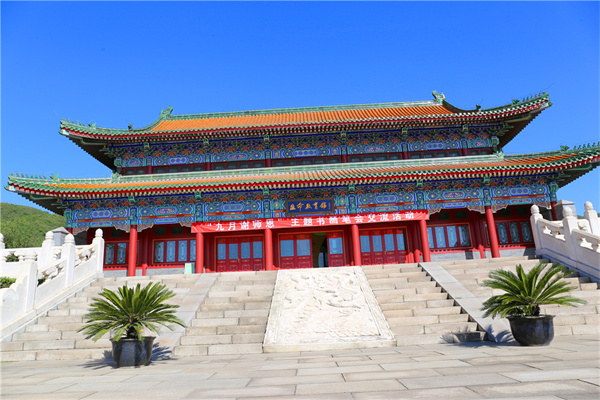

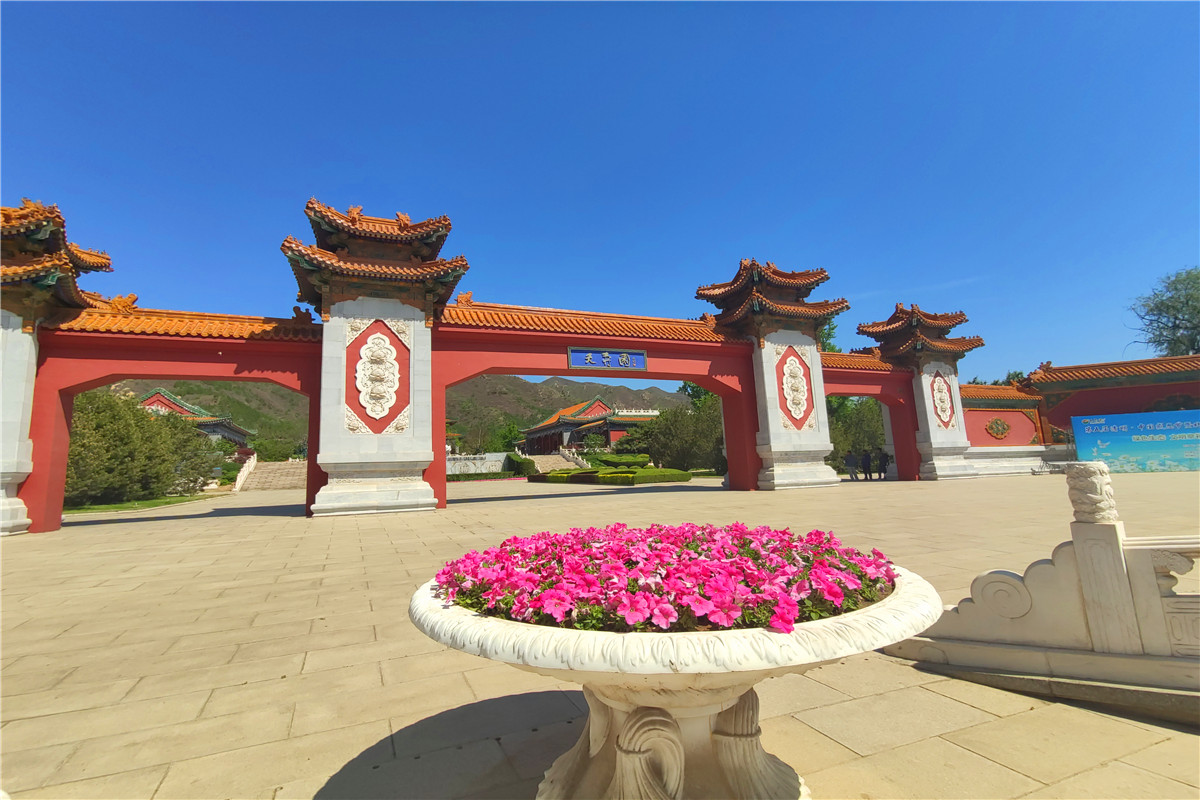

车窗外的树影往后退,陵园的红墙渐渐近了。王师傅放缓车速,路过门口的玉兰树时,特意按了下轻鸣笛——这是他和住在第三排的周奶奶的"暗号",周奶奶说,老伴生前爱听车笛,听见就知道"家里人来了"。车厢里的小苍兰香飘起来,小男孩趴在窗台上,指着远处的墓碑喊:"奶奶你看,爷爷的碑前有蝴蝶!"张阿姨笑着摸他的头,阳光穿过车窗,落在她膝头的菊花上。

这辆没有终点的班车,每天在城市里跑两趟。它载过清明的雨、冬至的雪,载过刚失去亲人的哽咽,也载过带着孙辈来"报喜"的笑。王师傅说,他最怕的不是堵车,是看见有人站在路口张望——所以每次发车前,他都会把每个座位检查一遍,把暖手宝捂热,把便签贴好。"这不是辆普通的车,"他擦了擦挡风玻璃上的雾气,"这是接思念回家的路。"

傍晚的风里飘来陵园里的桂香,班车缓缓驶进大门。门口的保安笑着挥手,王师傅按了下喇叭回应。车厢里的人陆续下车,小男孩抱着暖手宝跑向墓碑,张阿姨跟在后面,回头对王师傅喊:"下次还坐你的车!"王师傅点头,看着他们的背影走进桂花林,转身擦了擦仪表盘上的便签——下一班,要去接住在黄庄的赵大爷,他说今天要带