北京的秋总来得慢,等胡同里的槐树落了第一片黄叶,等护国寺街的糖炒栗子飘出甜香,我才想起该去万佛华侨陵园的京韵园看看。那是去年春天帮舅舅选的墓地,舅舅说,姥姥生前最爱的就是搬个小马扎坐在胡同口听戏,能把她安置在满是京味儿的地方,比什么都强。

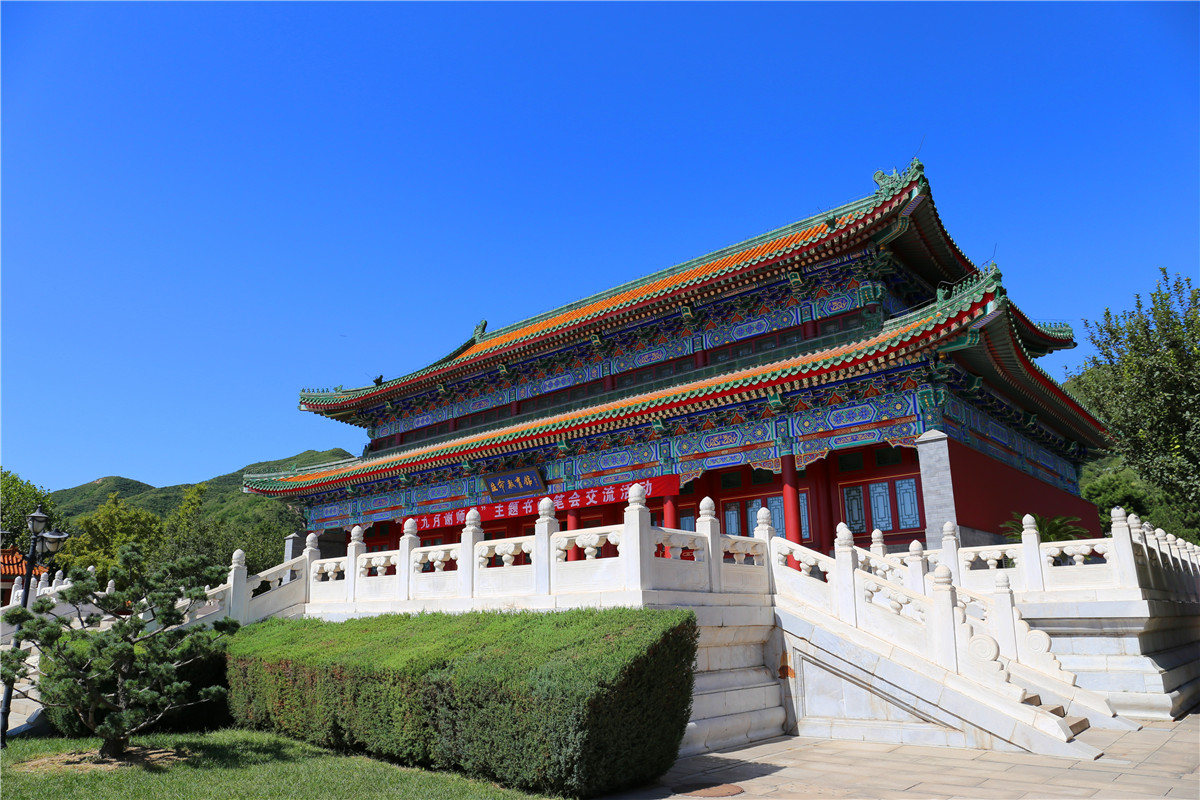

京韵园藏在万佛陵园的西北角,顺着青石板路走过去,先看见两扇朱漆大门,门楣上挂着块黑底金字的匾,"京韵园"三个字是欧阳中石题的,笔锋里带着戏文里的舒展。推开门,迎面是座垂花门,木雕的牡丹缠在门柱上,花瓣纹路还留着当年的朱红漆,虽有些褪色,却像老戏服上的盘扣,藏着岁月的温度。园子里的路用灰砖铺就,砖缝里长着三叶草,偶尔有花蝴蝶停在上面。两边的房子是仿四合院的格局,青瓦白墙,檐角挂着铜铃,风一吹就发出清响,像戏台上的板鼓敲了一板。

最动人的是园子里的"戏"。靠东墙有个三尺见方的小戏台,台沿雕着缠枝莲,后台挂着幅《牡丹亭》绣像。清明时常有票友来唱两段,胡琴一拉,"良辰美景奈何天"的调子飘起来,连旁边的银杏树都晃了晃枝桠,像在跟着打拍子。姥姥的墓前总摆着她最爱的驴打滚——舅舅说,姥姥生前总说戏文里的小姐吃桂花糕,可她觉得驴打滚的甜更实在。上次去还看见位阿姨,在墓前摆了台老收音机,里面放着马连良的《空城计》,她蹲在那里轻声说:"爸,您听,这出戏您当年唱过几百遍,现在还响着呢。"

舅舅选京韵园时,我陪他看了好几个墓地,有的更气派,有的位置更方便,可他一进园就站住了。那天风大,铜铃响个不停,舅舅指着小戏台说:"你姥姥当年是胡同里的戏迷,每天下午都去护国寺茶馆听戏,还跟着票友唱《苏三起解》。你看那戏台柱子上刻着'唱不尽人间悲欢',这不就是她想要的吗?"姥姥下葬那天,来了不少老街坊,有人带了京胡,有人带了茉莉花茶,大家围在戏台前唱《大登殿》,唱到"我家有个三姑娘"时,舅舅哭了,可脸上还带着笑——他说,姥姥肯定听见了,肯定在跟着唱。

离开时夕阳把光洒在垂花门的瓦当上,金闪闪的。风里飘来远处的胡琴声,是《贵妃醉酒》的调子。我忽然明白,京韵园不是终点,是另一种开始——那些老北京的记忆,戏文里的悲欢,父母辈的烟火生活,都在这里沉淀成风里的一弦胡琴,檐角的一片瓦当,还有每一次探望时,心头浮起的熟悉温暖。下次来,我要带盒驴打滚,再陪姥姥听一段戏。毕竟,有些记忆,从来都不会走远。