清明前两周,我陪着家里长辈去灵山宝塔陵园看墓地。车刚开进园区,风里裹着松针的清苦气,路边的连翘开得像一串小太阳,长辈扶着车门念叨:“这儿倒不像陵园,像咱们以前逛的植物园。”——这是我对灵山价格的第一个直观感受:它的定价里,藏着一份对“环境”的较真。

灵山的价格从来不是一刀切的算术题。接待我们的顾问小周说,园区的价格体系像“拆积木”:最基础的墓型里,靠山体的位置比临湖的便宜三千到五千,因为临湖的位置能看见波光粼粼的水面,很多人愿意为“逝者能守着一片风景”多花点钱;传统立碑墓的价格差在石材上,山西黑的墓碑比芝麻白贵一万左右,汉白玉的又比山西黑贵些——不是贵得没道理,是石材的密度和耐用性不一样,“毕竟要放几十年,得选经得住风吹雨打的”;要是选生态葬,比如树葬或者花葬,价格会比立碑墓低三分之一,“适合喜欢简洁、不想给后人留负担的家庭”。还有些细节藏在价格里:比如墓位旁边的绿化维护费,每年一百块,小周说“不是额外收钱,是保证每棵树都能好好长,以后你们来的时候,能看见它比去年高一点”;比如刻字的费用,按字数算,连长辈想加的“想念你的饭香”这样的家常话,都能一笔一划刻上去——这些琐碎的小项,没有一个是“隐藏款”,全摊在明面上。

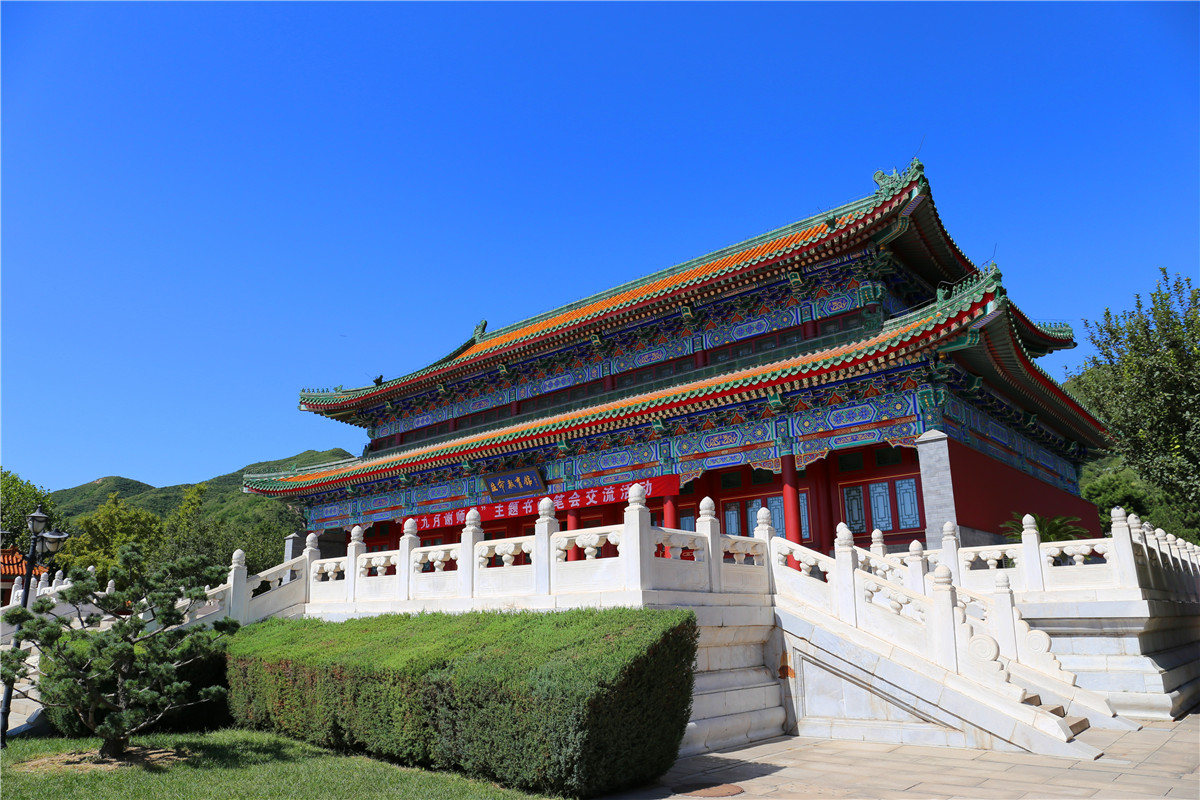

其实灵山价格里最“贵”的部分,是那些看不见的东西。比如园区的景观设计,不是随便种几棵树就行:春有玉兰开在小路两旁,花瓣落在墓道上像撒了层雪;夏有紫薇绕着宝塔爬,风一吹就飘下细碎的粉;秋有银杏叶铺成金毯子,踩上去沙沙响;冬有腊梅在角角落落冒香,连冷风吹着都带点甜。顾问说,这些植物是请园林设计师按“四季有景”规划的,“不是为了好看,是想让来祭扫的人,看见花就想起逝者生前喜欢的春天,看见叶就想起一起捡银杏果的秋天——思念不是突然的痛,是慢慢的、温柔的想起”。还有园区里的唐代风格宝塔,爬上去能看见整个陵园的全貌,长辈站在塔下摸着凉凉的砖说:“以前去寺庙烧香,看见塔就觉得踏实,这儿有塔,像给逝者留了个‘家的坐标’。”这些东西没法用数字衡量,但却是很多人愿意为灵山买单的原因——买的不是一块地,是“让思念有处可依”的归属感。

和周边几个陵园比,灵山的价格其实很实在。小周给我们列了份明细:经济型墓位8-12万,能选到靠山体的位置,适合预算有限的家庭;舒适型15-25万,能拿到临湖或者近景观的位置,石材用的是耐风化的山西黑;要是有定制需求,比如想给逝者刻一幅生前喜欢的梅花,或者做个小家族墓,价格会高些,但每一笔费用都写得清清楚楚:石材多少钱,设计费多少钱,甚至连工人刻梅花的手工费都标得明明白白。“我们不搞‘低开高走’那套,”小周说,“毕竟这是一辈子的事,要是藏着掖着,家属以后想起这事,心里会堵得慌——透明比什么都重要。”临走的时候,长辈蹲在路边摸了摸一棵小松树的枝桠:“要是以后我葬在这儿,你们来的时候能顺便看看花,也不那么难过。”风里飘来玉兰的香气,我突然明白,灵山的价格从来不是冰冷的数字——它是松针的香、是临湖的风、是宝塔的影子、是小周的一句“有需要随时找我”,是一份“让思念不用踮脚,就能轻轻落在温柔里”的承诺。

后来我查了查,很多人问灵山的价格“值不值”,其实答案就藏在园区的每一处:值不值得为松针的香气多花一点?值不值得为临湖的风多花一点?值