身后事的选择,从来不是买一块土地那么简单。当我们站在人生的渡口,要给至爱的人找一个“家”,考量的不只是数字,更是那里的风会不会温柔,树会不会葱茏,有没有一份心意,能接住我们绵长的想念——这大概就是很多人找到灵山宝塔陵园时的心情。

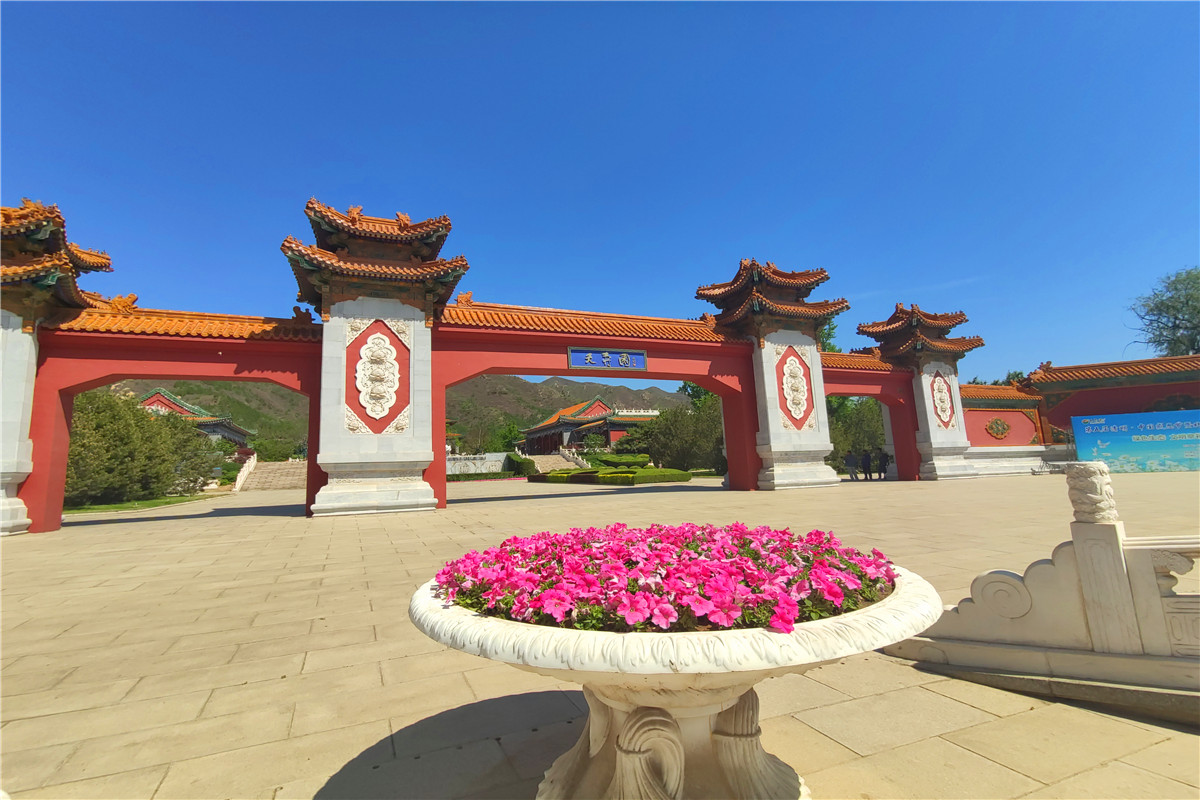

灵山宝塔陵园坐落在京东大运河畔,从市区开车不过四十分钟,像藏在城市边缘的一块“净土”。春天的时候,进门的桃林会开得像一片粉云,风一吹,花瓣飘落在青石板路上;夏天有蝉鸣藏在松树林里,树荫把阳光剪得碎碎的;秋天更热闹,银杏叶铺成黄金大道,连风都带着暖黄的温柔;冬天落雪时,药师佛塔的飞檐挂着雪,像一幅淡墨的禅画。这里没有传统陵园的肃穆压抑,更像一座种满回忆的公园——很多人第一次来,就会蹲在桃树下说:“妈,你以前最喜欢桃花,这里多好。”

说到价格,灵山宝塔陵园的价目表倒像一本“生命尊重手册”。生态葬是最受欢迎的选项之一,树葬的价格从一万多到三万多不等,不是因为“便宜”,而是每一棵树下都有专属的铭牌,陵园会定期给树浇水、修剪,每年春天还会在树下挂一串祈福的风铃——风一吹,铃响就是生者对逝者的问候。传统墓的价格从五万到二十万不等,位置不同,风景也不同:靠河边的墓能看见运河的波光,靠松林的墓能听松涛,每一块墓碑都能定制刻字,比如把逝者生前的口头禅刻上去,“老周,又去下棋啦?”这样的句子,比冷冰冰的“先考”更暖。最让人安心的是透明——没有隐形消费,管理费一年几百块,刻字费按字数算,连清明的祭扫服务(比如代献花、擦墓碑)都是明码标价,销售顾问会把每一笔费用掰碎了讲:“这不是花钱,是给您的想念找个落地的地方。”

比价格更打动人的,是藏在数字背后的“心意”。灵山宝塔陵园有个“一站式服务中心”,从第一次咨询开始,会有专属顾问跟着:选墓时会帮你量朝向,算日照时间;下葬那天会安排礼仪师,用素色的绢布裹着骨灰盒,轻轻放进墓穴;之后每一年,清明前会发消息提醒“该来看阿姨了,我们把她的墓碑擦干净了”,冬至会寄一份手写的祈福卡。还有线上纪念馆,能上传逝者的照片、音频,哪怕远在外地,也能在手机上“陪”他们看一场春天的桃花。有位姓陈的先生说,他父亲去世三年,每年清明来,陵园的师傅都会跟他说:“你爸那棵松树又长高了两尺,我给它施了肥。”他说:“我愿意多花点钱,就是因为觉得父亲在这里,不是‘埋着’,是‘住着’。”

关于“价格”的追问,最终都会回到“意义”。灵山宝塔陵园的价格,从来不是“土地的标价”,而是“生命的致敬”——它卖的不是一块石头,而是春天的桃花、夏天的蝉鸣、秋天的银杏、冬天的雪,是每一次祭扫时擦得发亮的墓碑,是每一句“您来了”的温暖,是生者可以安心说“我想你”的勇气。当我们站在陵园的桃树下,风里飘来熟悉的气息,突然就懂了:所谓“归处”,从来不是贵不贵,而是“对不对”——对的地方,连风都藏着想念的温度,连价格都写着“我懂你”。