清晨的风裹着银杏叶的碎金落在肩头时,我正站在福田公墓的朱红色大门外。门楣上“福田公墓”四个鎏金大字带着岁月的温润,倒不像想象中那么肃穆,反而像走进了一座藏着故事的园子——门口石狮子的耳朵上还留着小朋友摸过的痕迹,台阶缝里冒出来几株三叶草,风一吹,摇得挺精神。

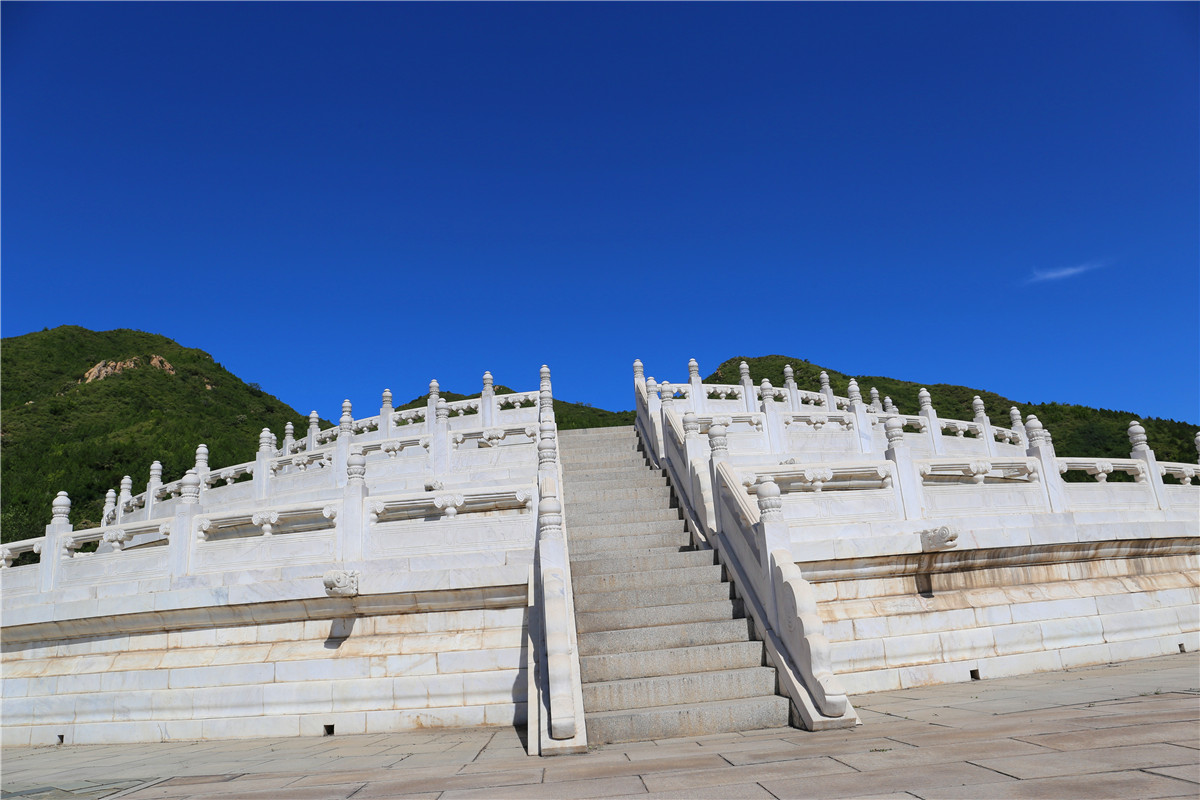

福田公墓的“高档”,先赢在老天爷给的底子。它背倚西山余脉的缓坡,地势微微抬着,像被山轻轻抱在怀里;前望昆玉河的粼粼波光,风里都带着河水的湿润气。规划时没贪着多摆墓碑,每一方墓地都嵌在乔木与灌木的层次里:高大的国槐罩着伞状的阴凉,低矮的冬青织着绿色绒毯,中间留着窄窄的石板路,刚好容得下两个人并肩走——没有密不透风的拥挤,倒像给每一位逝者留了一方能呼吸的天地。墓碑用的是汉白玉,玉色细腻得像刚化开的羊脂,刻字是传统阴刻手法,笔锋里藏着书法家的腕力,“父亲”两个字刻得特别沉,像子女喊这两个字时的语气。有回听见一位阿姨摸着碑身说:“我妈生前爱干净,这石头比我家桌面还滑,她肯定喜欢。”

但真正让福田公墓“不一样”的,是藏在细节里的“把人放在心上”。清明节前,工作人员在墓区摆花,每一束都对着墓碑上的照片调整角度:张奶奶的百合要斜着插,因为她生前总说“百合得像开在枝头上才活泛”;李爷爷的菊花要凑得近些,因为他眼睛不好,生前看报纸总把脸贴上去。有位在美国的姑娘,每年只能回来一次,工作人员会帮她定期擦拭墓碑,拍段15秒的视频发过去——视频里有她妈妈墓前的月季开了,粉嘟嘟的;有风穿过银杏叶的“沙沙”声,像妈妈以前拍她后背的声音;还有一只橘猫蹲在碑脚,是姑娘以前养的,工作人员说“它总来,蹲在那像等妈妈开门”。有些家族墓前摆着小茶几,是工作人员帮忙搬的,说“子女来的时候,可以坐下来和爸妈多聊会儿——上回有个小伙子坐那聊了仨小时,说终于能和爸爸好好下盘棋了”。

福田公墓里藏着好多“活过的痕迹”。有位民国时期的京剧名角,墓碑上没刻“著名艺术家”,就写着“爱唱《锁麟囊》的小福子”,碑前总摆着戏迷送的芍药。有回我看见一位白发老人在碑前唱“怕流水年华春去渺”,声音抖得厉害,工作人员站在旁边,手里拿着一杯温水,等老人唱完递过去:“张姨,歇会儿,您上次唱到这儿就咳嗽了。”有位老药工的墓碑上刻着“熬了六十年药的老徐”,碑前放着个铜药罐,是他生前用的,黑亮亮的。工作人员说:“他儿子拿来的,说爸爸熬了一辈子药,得接着熬——上回我看见他儿子蹲在那,用棉签擦药罐的底,说‘爸,这次的药渣我帮你倒’。”秋天的时候,银杏叶会落在墓碑上,工作人员不会立刻扫走,说“这是树给老人们的信,得让他们先看完——你看那片叶子,正好盖在‘妈妈’俩字上,像妈妈摸着孩子的头”。

离开时,风里飘来桂香,是墓园西北角那株老桂树开了。我忽然明白,福田公墓的“高档”从来不是价格标签上的数字,而是把每一位逝者当成“曾经在饭桌上夹过红烧肉、在院子里养过老黄狗、在戏园子里拍过巴掌”的活人——他们不是“已故者”,是“爸妈”“爷爷”“唱过戏的小福子”。这里的“高档”是汉白玉碑身的细腻,是银杏叶落在碑上的温柔,是工作人员记得“张奶奶爱百合”的用心,是连风都带着桂香的体贴。风里又落了一片银杏