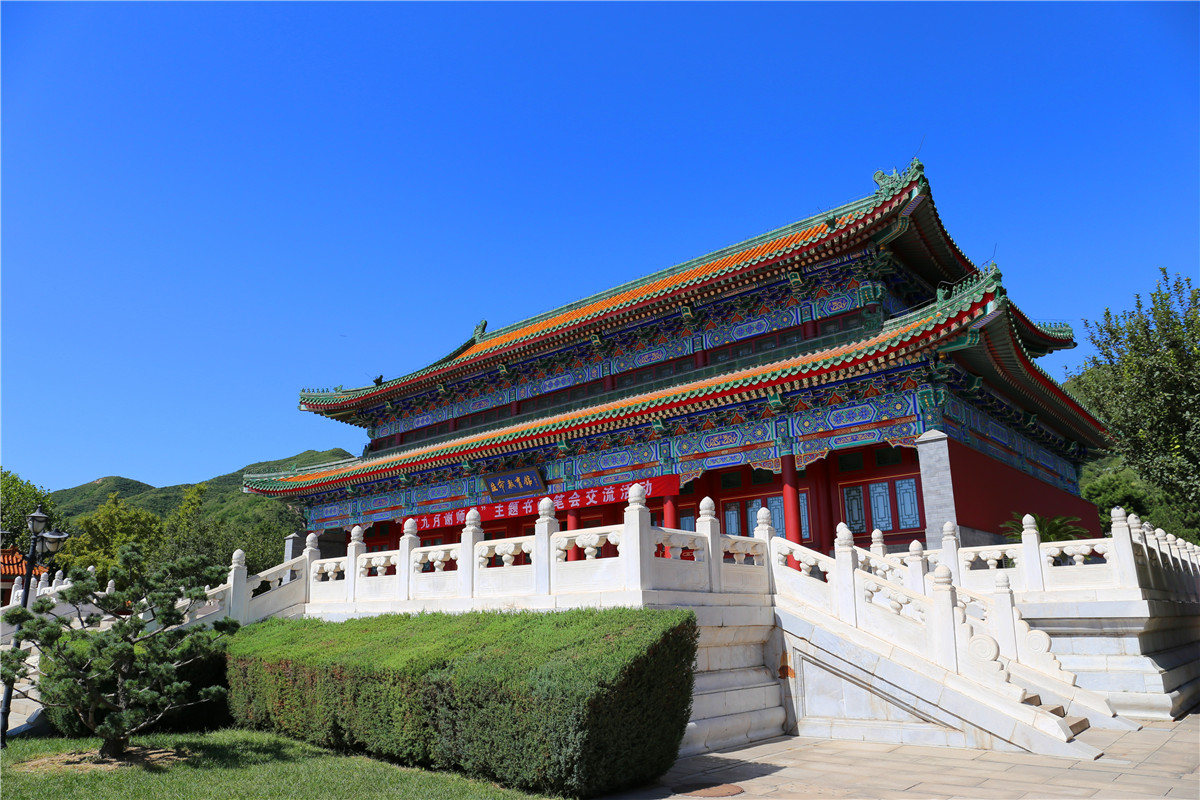

北京的秋天风裹着桂香,上周陪刚失去父亲的林姐去选墓地。沿着京昆高速往房山走,快到张坊镇时,路边的侧柏突然密起来,转过一道山弯,万佛华侨陵园的红漆大门就藏在树影里——没有想象中陵园的肃穆,反而像走进了某座藏在山里的老院子。

林姐攥着父亲的老照片,踩过入口处的青石板路,第一句话是“这儿的风都是软的”。万佛坐落在大房山的半坡上,没刻意平整土地,而是顺着山势铺成层层台地。原生的侧柏裹着青苔站成排,国槐的枝叶垂下来挡住正午的太阳,连墓道都留着自然的坡度——林姐选的第一个位置在“福瑞区”,背靠山体,面前是一片开阔的谷地,能看见远处的拒马河像条银带。“我爸生前爱钓鱼,总说房山的水甜。”她摸着墓前的青石板,风掀起照片角,恰好吹过一片飘来的银杏叶,落在碑位旁,像父亲生前常给她捡的那片。

比起别的陵园“标准化”的布局,万佛的人文气最戳人。靠近山坳的地方有座小禅院,不是什么气派的建筑,就三间青砖房,门口摆着两盆月季。我们去时,有位穿藏青制服的姑娘正蹲在台阶上,给一位白发老人系鞋带——老人是来扫儿子的墓,儿子是华侨,葬在“侨心区”。姑娘说,万佛的“侨心区”没有特殊标识,只是每块碑都留了放海外亲友寄来的信件的小格子,“上周有个美国回来的阿姨,把儿子的毕业照塞进格子,说‘你看,我帮你带了母校的樱花’”。林姐翻着父亲的护照——老人年轻时在印尼做过生意,看见“侨心区”旁刻着“此心安处是吾乡”的石碑,突然红了眼:“我爸总说‘根在房山’,这儿倒真把‘根’留住了。”

其实选墓地最容易忽略的,是“之后的日子”。林姐之前去过别的陵园,销售拍着胸脯说“终身维护”,可细问才知道“维护”是每年交五百块清洁费。万佛的工作人员没说什么“终身”,只领着我们看了“养护组”的工具房:竹编的扫帚、软毛的掸子、装着清水的喷壶,“我们每天早上八点开始扫,先扫墓道,再擦碑面,碑缝里的草要手拔——去年有位老人的碑缝里长了棵小枸杞,我们没拔,留着结果子,老人儿子来扫墓,抱着树哭了半小时”。林姐问“要是我没时间来,能帮着放束花吗”,姑娘笑着点头:“清明我们会给每座墓送一支白菊,平时要是想放,提前说一声,我们从山下的花店拿新鲜的,不赚差价。”

说到性价比,林姐算了笔账:万佛的价格区间挺实在——“福瑞区”靠山的位置大概十八万,“安宁区”离入口近,方便腿脚不好的人,八万到十二万;最让她动心的是“生态区”,用的是可降解骨灰盒,碑是天然石块,价格才五万多,“我爸生前总说‘别搞虚的’,这个刚好合他心意”。最后她选了“安宁区”的一个位置,旁边有棵老榆树,树洞里塞着小朋友写的“爷爷好”的纸条——工作人员说,这是附近小学的孩子来做活动时塞的,“每年清明,孩子们会来画彩蛋,挂在树上,像给爷爷们送小礼物”。

离开时夕阳把山染成蜜色,林姐把父亲的照片放在副驾,回头望了眼万佛的大门——树影里的红漆门,像母亲煮的糖水蛋的颜色。她轻声说:“好像把爸爸放在这儿,我明天能踏实去上班了。”其实哪有什么“最好的墓地”?不过是找一个风里有熟悉的草木香,有人愿意蹲下来听你讲父亲的故事,甚至会帮你留着碑缝里的枸杞树的地方——万佛