清明清晨的风裹着竹香钻进衣领,我跟着林姐穿过天慈墓园的松柏道,她怀里的白菊沾着晨露,每一片花瓣都裹着郑重。转过那排刻着"竹影园"的石牌坊,眼前突然铺开一片翠绿——高大的毛竹顺着缓坡生长,阳光穿过竹叶织成细碎的网,落在汉白玉碑身上,泛着温温的光。

"就是这儿了。"林姐蹲下来,指尖抚过碑身的刻字,那行"竹影扫阶尘不动"是用极细的刀工刻的,每一笔都带着起伏,像父亲生前写毛笔字时的笔锋。墓前的石桌是老青石板改的,边缘还留着当年父亲用锤子敲出来的小缺口——那是我小时候爬桌子摔下来,父亲急得用锤子敲掉锐角的痕迹。"你看这石缝里的麦冬草,"林姐指着桌角,"是从老家院子里挖来的,当年父亲总说这草'耐活,像我家丫头'。"

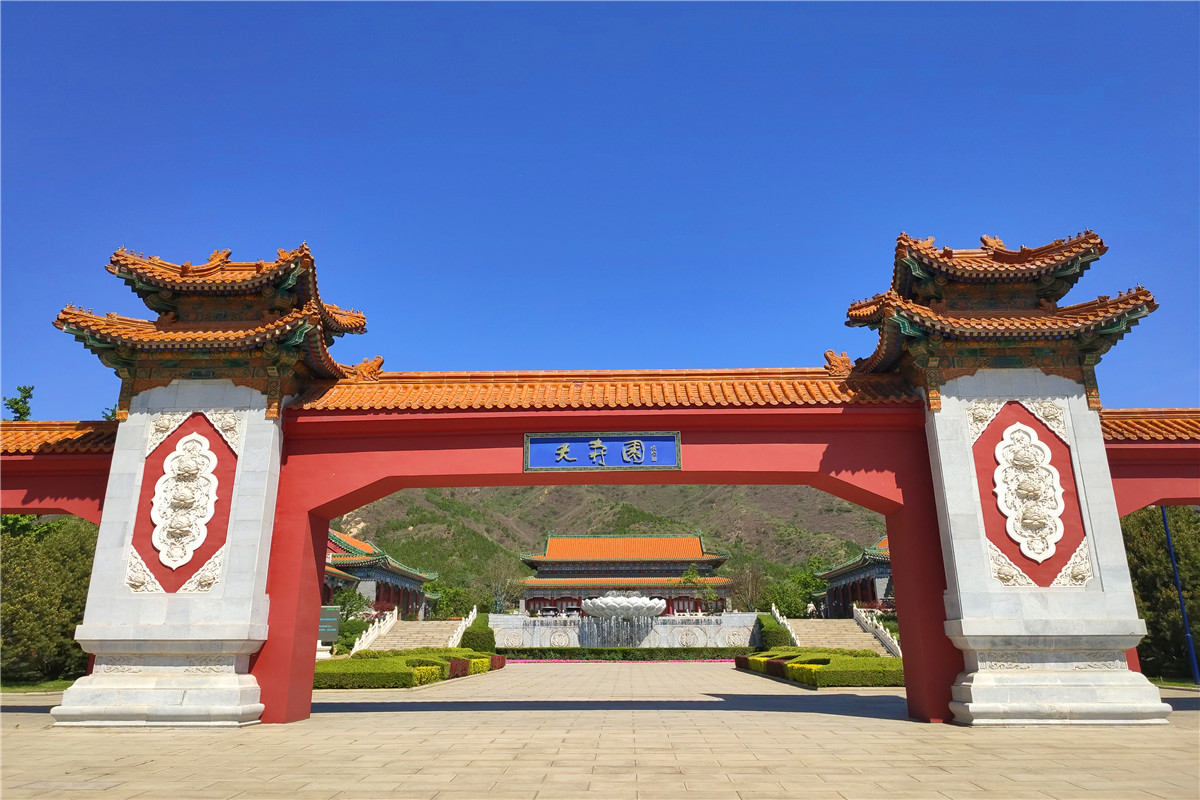

我摸着石桌的纹路,突然懂了她为什么花这么多钱定这个墓位。去年她爸走得急,凌晨三点的急诊室里,老人攥着她的手只说了半句话:"我想...那片竹..."后来她跑遍了北京的墓园,直到站在天慈的竹影园门口,风穿过竹林的沙沙声撞进耳朵,她瞬间红了眼——那声音和父亲老家后山上的竹林,一模一样。"价格我没多问,只知道能把他的'家'搬过来,多少钱都值。"林姐把茶盏放在石桌上,茶烟顺着风飘向竹林深处,像父亲当年坐在院子里喝茶时的样子。

天慈的工作人员说,最贵的墓位从来不是"标着高价"的那几个。他们的高端定制,是把客户的"想念碎片"一点点拼起来:先坐下来聊三个小时——老人爱喝茉莉花茶还是碧螺春?夏天喜欢在葡萄架下摇蒲扇还是在阳台养多肉?甚至连"总把钥匙忘在裤腰上"这种小习惯,都要记在笔记本上。然后把这些碎片变成具体的模样:比如有位阿姨的先生是老裁缝,他们用旧缝纫机的机头做了墓前的装饰,针脚纹路清晰得像当年做衣服时的样子;有个小伙子的父亲是钓鱼迷,他们在墓边挖了个小水池,种了几丛菖蒲,像极了父子俩常去的护城河岸边。

我蹲在林姐父亲的墓前,摸着汉白玉碑上的竹纹——那是工匠用砂纸一点点磨出来的,每一道纹路都带着温度。墓边的腊梅树是林姐从老家移植来的,去年冬天开了满树花,香味飘得整个竹影园都能闻到。"上次来我带了父亲爱吃的豌豆黄,放在石桌上,转身去买水的功夫,一只猫蹲在这儿舔包装纸。"林姐笑着说,"我就坐在旁边看,觉得那猫是父亲派来的,替他尝一口。"风里突然传来鸟叫,落在竹枝上的麻雀歪着脑袋看我们,像在听一段没讲完的故事。

离开的时候,夕阳把竹林的影子拉得很长,我回头看林姐,她还坐在石桌旁,手机里放着父亲生前爱听的《空城计》。风掀起她的衣角,和竹影缠在一起,像父亲的手轻轻拍她的背。原来所谓"最贵的价格",从来不是冰冷的数字——是手工打磨的碑身里藏着的回忆,是原生竹林里飘来的熟悉风声,是每一株植物、每一块石头都在说"我懂你"。天慈的贵,贵的是把"再也见不到"变成"随时能来看看",贵的是让想念有了形状,让牵挂有了归处。

风里又飘来腊梅的香气,我摸着口袋里的笔记本——刚才工作人员说,下次如果想给亲人定制墓位,要先写一篇"关于他的小事"。我想,等我老了,也要来天慈,找一片有桂树的地方,把奶奶的藤椅、爷爷的茶缸、还有小时候一起晒过太阳的老棉被,都变成墓位的一部分。那时候,我会