清晨的风裹着桂香钻进衣领时,我正攥着一束裹着玻璃纸的白菊站在人民广场的老公交站下。包子铺的蒸笼冒着热气,张阿姨的藤编篮里还放着给老伴带的糯米糕——我们都是这趟去惠灵山陵园班车的老乘客了。七点整,车身印着"惠灵山祭扫专线"的大巴准时靠站,师傅摇下车窗笑:"丫头今天来早了,快上来,后排还有你常坐的靠窗位。

其实这趟班车的时间,社区的老人们比手机备忘录记得还准。常规班次是每天早7点、9点从人民广场发车,下午1点、3点从陵园返回;另一个发车点在江湾路的社区服务中心,早7点20分、9点20分发车。我总说人民广场的站最好找,因为旁边的包子铺卖了二十年,褶皱里都浸着熟悉的烟火气——就像这趟班车,载着满满当当的思念,跑了快十年。

上回清明我坐过加开的6点半班次。那天雨丝飘得细,师傅把车头的暖灯开得亮些,后座的大姐帮邻座的老人裹紧了针织衫。"每到清明前一周,车队会加开三趟早班,最晚到晚上5点还有返程车。"师傅边调后视镜边说,"去年冬至那回,有个小伙子赶不上末班车,我绕了两公里把他送到地铁口——都是奔着念想去的,能多搭一把就多搭一把。"车窗外的梧桐树向后退去,路过建国路的老书店时,我想起父亲生前总在这儿买报纸,那时他总说"等我老了,你得扶着我坐这趟车",如今换成我攥着他的照片,跟着班车的轨迹往前。

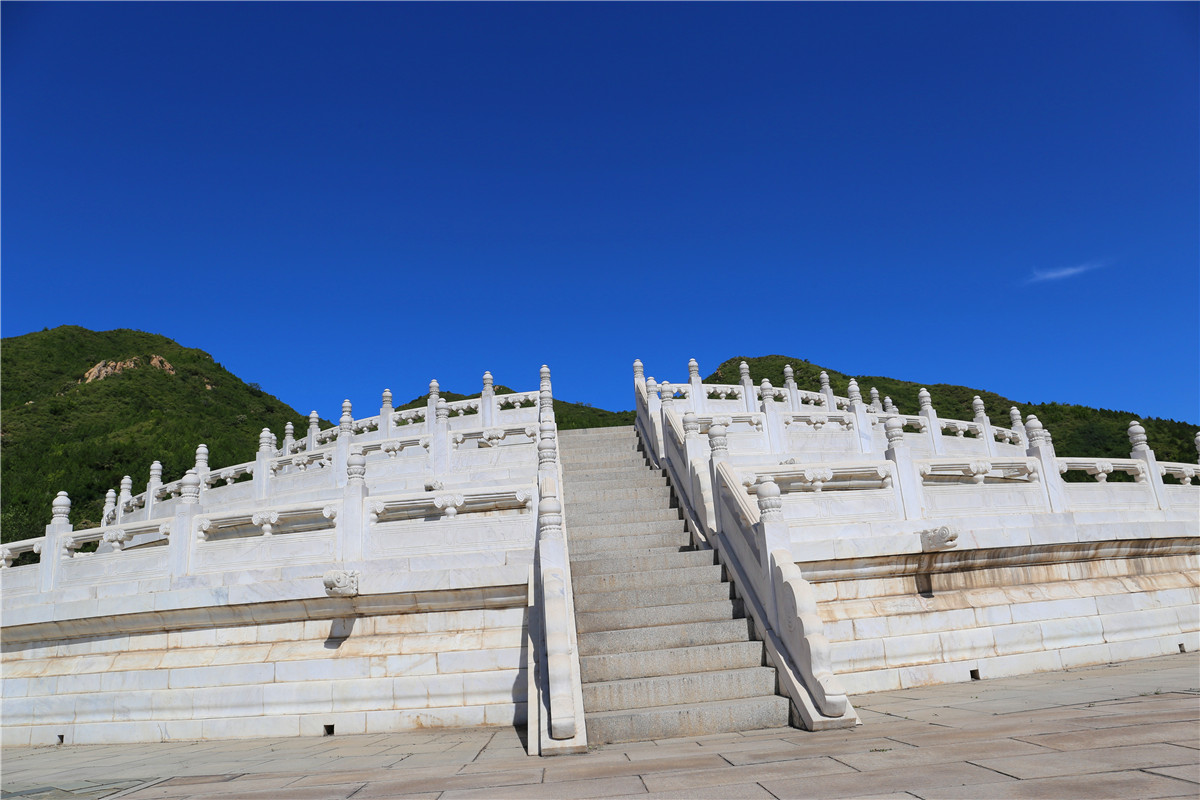

常坐这趟车的人都知道几个"隐形规则":要提前10分钟到,不然清明时的队伍能排到巷口;师傅的手机号要存在手机里,万一赶不上末班车能打个电话;包里最好装瓶温水,毕竟山路弯,老人容易渴。上回有位拄拐杖的奶奶忘带身份证,师傅从储物箱里摸出张便签纸:"我给陵园门口的老张打个电话,你拿着这个就能进——都是老街坊,能通融的。"车过半山腰时,师傅会把车速放慢些,窗外能看见陵园的石牌坊了,大家的手都会不自觉地抚一下怀里的花,玻璃纸上的水珠顺着指缝滑下来,像谁悄悄落了滴泪。

上星期我坐返程车时,邻座的小姑娘捧着手机翻相册。照片里是个扎羊角辫的小女孩,坐在爷爷的自行车后座上啃草莓。"我爷爷以前总说,等我上大学,要坐这趟车去看他。"她声音轻轻的,"今天我带着录取通知书来了,师傅特意把车停在陵园门口的老槐树下——那是爷爷以前等我的地方。"师傅在前排听见了,递过来一杯温热的矿泉水:"丫头,下次来提前说,我帮你留个靠窗的位置,能看见老槐树。"风从开着的窗缝里钻进来,吹得录取通知书的边角卷起来,上面的"XX大学"四个字,亮得像爷爷的老花镜。

其实最不用记准的是班车时间——社区的公告栏里总贴着最新班次,公众号每周都会推提醒,连包子铺的老板都会在黑板上写"今日惠灵山班车加开6点半"。可最安心的,是看见那辆蓝白相间的大巴缓缓靠站时,张阿姨会帮我扶一下歪了的菊枝,师傅会帮老人拎起沉甸甸的祭品袋,连坐在最后排的大叔都会把靠窗的位置让给抱小孩的妈妈。那些没说出口的思念,都藏在"再等两分钟,王奶奶还在过马路"的等待里,藏在"慢点儿下,台阶滑"的提醒里,藏在师傅把车开得比平时慢半拍的谨慎里。

黄昏的光裹着车身上的"惠灵山祭扫专线"字样时,我抱着空玻璃纸站在公交站下。包子铺的蒸笼已经凉了,可口袋里还揣着张阿姨塞给我的糯米糕——甜丝丝的,像爷爷以前给我买的麦芽糖